こんにちは。

ヴァイオリンのささっきーです。

今回は、ヴァイオリンの構え方と手順についてお話していこうと思います。

今回のテーマ

ヴァイオリンの構えと手順

このヴァイオリンの構え方は、後々の演奏技術を決定付けると言っても良いです。

ヴァイオリンの構え方は、何となく知っていて、やろうと思えば何となくイメージで構えられるかも?と思ってしまうかもしれませんが、そのままイメージで構えてしまうと、細かい所が崩れていたりしますし、そうなると後々に弾きにくくなったりと、影響が出てきたりするので、どうやって手順を踏んで構えるかが大事になってきます。

ここが何気に今回1番伝えたい事で、僕の解説以外にも、たくさん構え方の解説ってあると思いますし、構え方はもちろん大事ですが、あくまで結果であって、手順が最も大事です!!

経験者の方は感じたと思いますが、最初って構えは、なんとなく出来るけど、実際弾くと崩れ易いですよね?

僕も物心つくまで、当時弾いていたであろう曲の過程は、ほとんど記憶がないですが、構え方は、怒られながら、そして泣きながら注意された記憶が残っています。

というか、ほとんど怒られている記憶と、泣いている記憶ですけど、、、

話を戻して

曲に費やしている時間の方が多いハズなのに、構え方を言われている印象の方が強い、というくらい崩れやすいという事です。

これは子供だからというわけではなく、大人の方も、始めてから慣れるまでは、実際弾くと崩れ易いです。

また構え方が崩れると、全体のバランスも悪くなるので、崩れた状態で弾いていくと、その他がいくら良くても活かしきれません。

全体のバランスが良くないと、本来は10分さらえば出来るハズなのに、1時間掛かってやっと出来た!!みたいな非効率な事が出てきたり、後々脱力するときに中々脱力出来ない、など出てくるので、経験者の方も崩れがないか、チェックしてみて下さい。

それでは、構え方をしっかりと手順を踏んで、解説していきます。

・弓の持ち方

まずヴァイオリンを弾く際、音が鳴ってくれるヴァイオリンと音を鳴らしてくれる弓があります。

ヴァイオリンは、音程を決める左手の動きが目立つので、左手に注目しがちですが、実は弓を持つ右手がすごく重要になってきます。

これから始めようと考えている方は、ヴァイオリンを構えるより、まず弓の持ち方を先に慣れてあげた方が良いです。

よく考えてください。

音を鳴らすのは右手なので、音質の大半は右手で決まります。

なので、本当にめちゃくちゃ大事です。

弓の持ち方については、以前解説してますので、ここでは割愛しますが、気になった方は、下記URLを是非参考にしてみてください。

弓の持ち方vol.1

ヴァイオリンの弓の持ち方を完全解説!vol.1 - Mr&Mrsささっきーブログ

弓の持ち方vol.2

ヴァイオリンの弓の持ち方を完全解説!vol.2 - Mr&Mrsささっきーブログ

解説自体は、今回の説明を含めて、どちらを先に読んで頂いても大丈夫ですし、やっぱり実際、楽器が目の前にあると早く弾きたいですよね!!

気持ちはめちゃくちゃ分かります!!

例えば、僕も説明書付きの何かを買った時なんかは、説明書読まずにまず使ってみたくなりますし、ゲームとかする方には、分かって頂けると思いますが、説明書なんか最初読まないで、電源入れます!笑

かと言って、箸の持ち方を知らないで、目の前の料理を食べるような感じですので、是非弓の持ち方を先にチェックしてみては如何でしょうか?

では次は、立ち方に移ります。

・立ち方

立ち方は、まず足を揃えた状態から、かかとは付けたまま、つま先だけ外側に向く様に少し開きます。

↓

そこから右足を斜め後ろに、両足の幅が肩幅くらいになるように少しずらします。

これで立ち方は、完璧です。

弾いていくうちに、自分の弾き易い立ち方に変化したりしますが、最初から適当にやって変になるよりは、このスタンダードな立ち方をしてあげた方が良いです。

・ヴァイオリンの構え方

それでは、次はヴァイオリンの構え方ですが、まず左手を右肩に置きます。

そうすると左肩から胸辺りに掛けて、スペースが出来るので、そこにヴァイオリンを置きます。

左手は塞がっているので、右手でヴァイオリン正面右側のネック付近の木の部分を持って、大体真横を0度、正面を90度とした時に、左斜め45度付近にヴァイオリンがくるように置きます。

そしてヴァイオリンの黒い部分の顎当てに顎を置くと、ちゃんとヴァイオリンが挟まっている状態をつくれます。

まずその状態(左手を右肩に置いた状態)で10秒くらいヴァイオリンを挟んだ状態をキープ出来るようにしてあげられると良いです。

ここで安定して挟んであげられないと、後でヴァイオリンが落ちてきたり、下を向いてしまったりする場合があります。

ただし、ここで注意して頂きたい事が、あまりガチガチに力一杯挟む必要はありません。

例えば、左肩が上がっていたり、歯を食いしばる感じになっていれば、力を入れ過ぎです。

ここから安定して挟んであげられる事が出来ていれば、次は左手を楽器の方に移動させます。

ヴァイオリンは、ネックといって指を押さえる場所を左手で支えるのですが、まず最初は、先程と同じヴァイオリンを正面に見て、右側の胴体の部分を左手で支えて構える事に慣れていきます。

ここで注意して頂きたい事は、左肘が外側に出過ぎない事です。

左肘が外側に流れ過ぎてしまうと、せっかく肩から胸の辺りにかけて出来たスペースが無くなってしまったり、前のめりに構えてしまったり、ヴァイオリンが下がってしまいやすくなります。

もう一つ、左手がヴァイオリンの方に移動した事によって、左肩が上がっていないかもチェックしてみてください。

ここまで出来れば、次は弓を持って音を出す事にチャレンジするのですが、ここから弓を安定して綺麗な形で持つ事って、経験者の方には、お分かり頂けると思いますが、めちゃくちゃ大変なんです。

だからこそ、お話は戻りますが、弓の持ち方を先にしっかりと安定させるという手順が、大事になってきます。

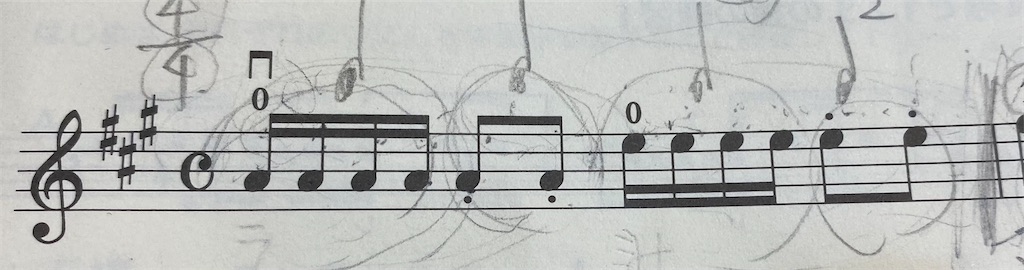

弓の持ち方を含め、ヴァイオリンをしっかりと前述した形まで、構えられるようになったら、例えば、鈴木ヴァイオリン教本の一巻の最初の曲を例に出しますが、冒頭の部分一小節は、指は押さえなくても弾けるので、そのまましっかり弓の真ん中3分の1だけ使って、A線とE線を出せる事を目標に、その部分だけ練習してみてください。

また弓全体を使うことは難しいので、やらない方が良いです。

しっかりとA線とE線の音が出せる様になったら、左手をネックに移動して曲に挑戦してみてください。

こちらも以前、解説しているので、気になる方は、是非下記URLを参考にしてみてください。

ヴァイオリンを弾く時の左手の形

曲が弾きやすくなる左手の形! - Mr&Mrsささっきーブログ

最後に一言くどいのは分かっていますが、弓の持ち方大事です!!

今回も最後まで、お読みいただきありがとうございます。

それではまた!!

#ヴァイオリンの構え方

#ヴァイオリン初心者

#ヴァイオリン練習